La Torre Scaligera venne fatta realizzare da Mastino II (1329-1351) dopo il 1339 e costituiva la conclusione del serraglio, a protezione dei mantovani, che iniziava a Valeggio sul Mincio e proseguiva per 16 km passando per Villafranca e Nogarole Rocca; sebbene di ridotte dimensioni rivestì un ruolo non marginale nell’ambito dell’articolata struttura fortificatoria costituita da castelli e torri. A sud del paese, una barriera naturale costituita dalla natura paludosa del terreno e dalla mancanza di strade, rappresentava una sicurezza per il possedimento. Con la rovina degli Scaligeri, e la sottomissione di Verona alla Serenissima Repubblica, la difesa di questi territori passò sotto Venezia che organizzò anche a Isola della Scala un quartiere militare. Tra le battaglie rimaste famose si ricorda lo scontro avvenuto il 12 febbraio 1512 tra i francesi condotti da Gastone di Foix nipote di Luigi XII e l’esercito veneziano guidato da Giampaolo Baglioni. Con la caduta, nel 1797, della Repubblica Veneta, Isola della Scala cessò definitivamente la sua funzione di centro militare e con essa anche la Torre. L’edificio è formato da due corpi quadrangolari, il più alto è diviso all’interno in quattro pianerottoli dove alloggiavano i soldati, mentre l’altro corpo era fornito di doppio ponte levatoio in legno; ne consegue che gli Scaligeri, deviando in parte il Tartaro, dovettero creare un secondo corso d’acqua (oggi interrato) che andava a lambire la Torre anche sul lato opposto. La Torre era così circondata da un fossato acqueo che garantiva una facile difesa del passo garantendo il controllo dell’ingresso occidentale del paese. L’attuale struttura muraria in cotto, risale in gran parte a un restauro realizzato nel 1839 nel quale venne ripristinato il ponte in muratura a tre arcate di epoca veneta. Un successivo restauro è stato realizzato nel 1986.

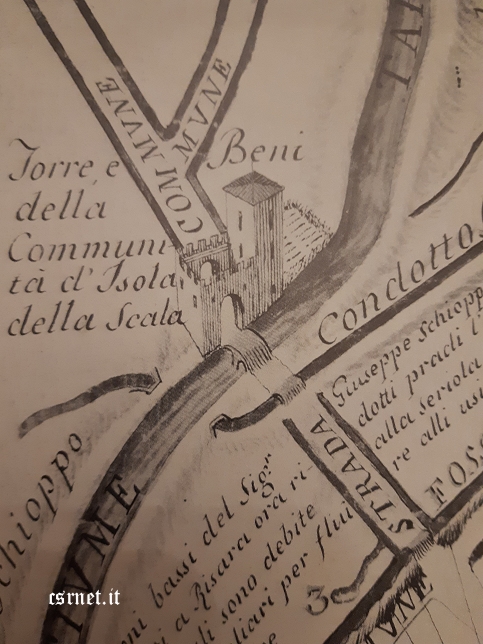

Come si può notare da questo estratto di mappa, realizzata da Cristoforo Sorte, già nel 1561 era stato realizzato un ponte fisso sul Tartaro e al contempo interrato il fossato acqueo creato due secoli prima sul lato opposto.

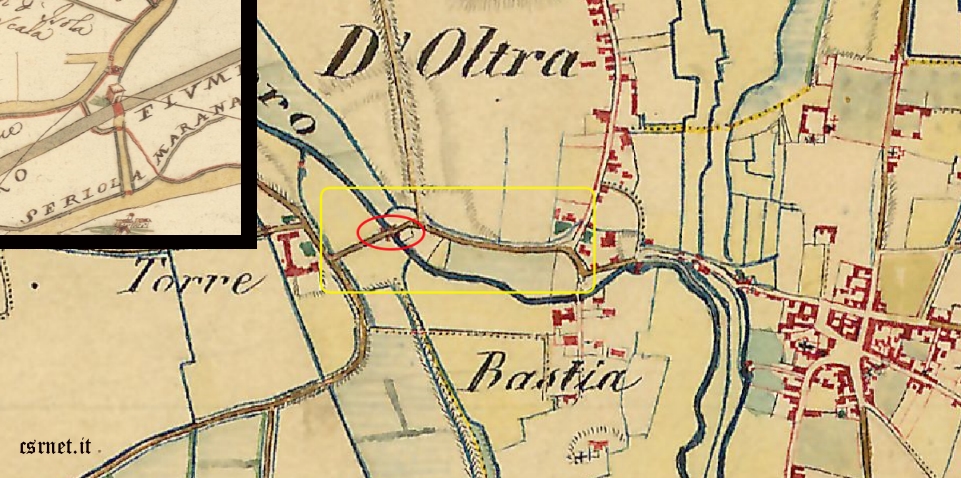

Per accedere al centro di Isola della Scala dal mantovano si doveva transitare dalla Torre Scaligera; come riportato dalla mappa sopra (1816) e dal riquadro in alto a sinistra (1700) il passaggio dalla Torre era l’unico punto in cui era possibile atraversare il fiume Tartaro. Solo nel 1960 la strada che passava sotto la Torre, minacciandone con l’aumento del traffico veicolare la stabilità, venne deviata con la costruzione di un nuovo ponte carrabile sul Tartaro.

Cartolina dei primi del ‘900 – sullo sfondo la Torre Scaligera unico varco di accesso al centro da occidente.

Da un documento redatto nel 1753 dall’ingegnere e architetto Adriano Cristofali la Torre viene rappresentata con la copertura a falde e il rivellino col camminamento interno.

TORRE NEL DETTAGLIO

L’aggancio tra i due corpi che formano la Torre è dato dal solo accostamento di una struttura all’altra senza nessun innesto; questo, probabilmente, per permettere una maggior speditezza nella realizzazione della torre principale alla quale è stata in seguito aggiunto il rivellino ma anche per evitare che gli assestamenti o cedimenti dell’uno si riflettessero anche sull’altro manufatto. Soltanto il secondo solaio e quello di copertura erano voltati in muratura con soffitto a tutto sesto, mentre l’accesso alla torre avveniva dal cammino di ronda a mezzo di scale retrattili. I vani dei primi quattro livelli erano dotati esclusivamente di feritoie e solo l’ultimo di finestre; la presenza a quest’ultimo livello di un forno e di un acquaio attestano come la Torre disponesse dei servizi indispensabili a garantire la sopravvivenza del piccolo presidio di soldati a guardia del passo anche in caso di assedio. I merli erano a coda di rondine (ghibellini).

Estratto da “Castellum” N.24, Roma 1984.

Testi di riferimento:

Sandrini A., La torre scaligera di Isola della Scala” estratto da Castellum n.24, Roma, 1984.

Sandrini A., La torre scaligera sul Tartaro, in Territorio e società rurale nella media pianura veronese, a cura di B. Chiappa, Comune di Isola della Scala, Vago di Lavagno, 2002, pp. 72-76.